Auf die Details kommt es an! Zu Gast bei Benriach und The Glendronach

Sie teilen sich Master-Blenderin und ihre Liebe zum Whisky, sind aber dennoch grundverschieden: die Whiskys von Benriach und The Glendronach. Woran liegt das?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass zwei oder mehr Brennereien den gleichen Besitzer haben. Nicht ganz alltäglich ist es aber, wenn sich Brennereien unter dem gleichen Firmendach auch entscheidendes Personal wie etwa den Global Brand Ambassador oder sogar den Master Blender teilen. Bei The Glendronach, Benriach und Glengassaugh, die seit 2016 dem Spirituosenkonzern Brown-Forman gehören, ist aber genau das der Fall. Falstaff hat nun mit Benriach und The Glendronach zwei der Destillerien besucht und sich auf die Suche nach den feinen Details gemacht, die dafür sorgen, dass aus zwei Brennereien, die räumlich kaum eine Stunde voneinander trennt und die neben der Master Blenderin Dr. Rachel Barrie auch eine ähnliche Philosophie teilen, so unterschiedliche Whiskys entstammen.

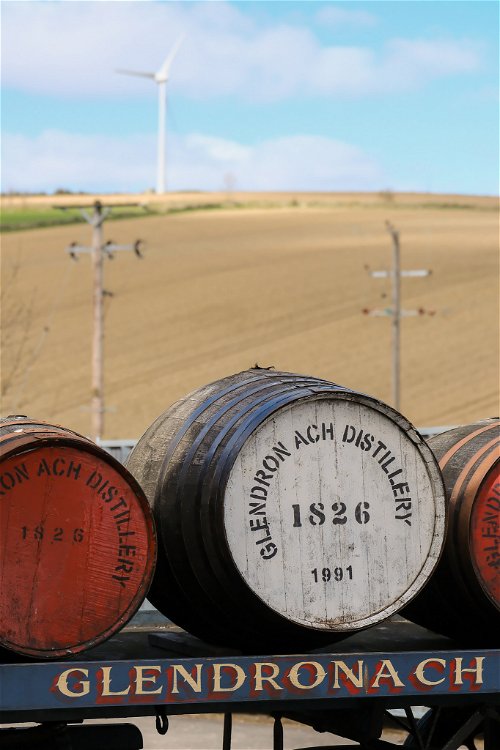

The Glendronach: Highland trifft Andalusien

Um zu verstehen, woher die jeweiligen Stile der Brennereien kommen, hilft manchmal ein Blick in deren Historie. Die 1826 von James Allardice gegründete Glendronach Brennerei war eine der ersten lizenzierten Destillen Schottlands und in den 1860ern die größte zollpflichtige in den Highlands. Schon damals beschäftigte sie über 50 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung erlebte The Glendronach allerdings einige Höhen und Tiefen und wechselte vielfach den Besitzer. So erwarb beispielsweise Charles Grant, Sohn des Gründers der Glenfiddich Distillery, 1920 die Brennerei, 1960 ging sie wiederum an die Firma William Teacher & Sons, welche die Zahl der Brennblasen von zwei auf vier erhöhte. Die späteren Eigentümer Allied Distillers hingegen legten sie 1996 (der Zeit der großen Whisky-Krise) jedoch gänzlich still.

Es dauerte bis ins Jahr 2002, ehe Glendronach wieder ans Netz ging. Als Allied Distillers 2005 von Pernod-Ricard übernommen wurde, ging die Brennerei an Chivas Brothers über. Kleiner Fun Fact: Damals war The Glendronach eine der letzten verbliebenen Destillerien, die noch mit Kohlefeuer beheizt wurde. Unter der Ägide von Chivas wurde dann auf Dampf umgestellt, bevor man 2008 an die Benriach Distillery Company verkaufte. Zum bisher letzten Mal wechselte der Besitzer 2016, als der amerikanischen Spirituosen-Riese Brown-Forman die Glendronach-Destillerie zusammen mit Benriach und Glenglassaugh übernahm.

In all diesen bewegten Jahren ist aber eines stets im Fokus geblieben: The Glendronach war seit den Tagen von James Allardice ein Pionier der Sherryfass-Reifung – und ist es bis heute geblieben. Aktuell sind von den rund 40.000 Fässern, die in den Lagerhäusern der Brennerei schlummern, über 85 Prozent Ex-Oloroso oder Ex-Pedro Ximénez. Daneben finden sich zudem noch solche, in denen zuvor Port- und Rotwein reifte. Diese sehr spitze Fasspolitik ist zu einem großen Teil für die Komplexität, die aromatische Tiefe und den speziellen Charakter der The Glendronach-Whiskys verantwortlich. Zum Großteil, aber eben nicht gänzlich – und genau hier taucht man ein in die vielen kleinen Details der Produktion, die jede Brennerei ein wenig anders handhabt.

Auf die Details kommt es an

Bei Glendronach nutzt man beispielsweise ausschließlich lokal angebaute Gerste. Man bezieht sie aus einem Radius von maximal 80 Kilometern und mahlt das fertige Malz in einer 3,76 Tonnen fassenden, eigenen Malzmühle. Ein erster, für das Aroma des Brandes entscheidender Schritt, ist die Fermentation. Rund 65 Stunden dauert diese bei The Glendronach und findet in speziellen, hölzernen, 18.000 Liter fassenden »Wash Backs« aus Douglasie und Lärche statt, die der Maische ein ganz eigenes Aroma mitgeben. Gute 7,5 Vol. % hat die sogenannte »Wash«, wenn sie bereit zum Brennen ist. Auch die Form der vier Brennblasen hat eine Auswirkung auf den Stil des Destillats. Bei The Glendronach sorgen sie beispielsweise für einen eher fruchtigen Charakter des fertigen Brandes, von dem pro Jahr gut 2,9 Millionen Liter aus der Anlage laufen. Die meisten Qualitäten der Brennerei kommen – bis auf wenige Ausnahmen – übrigens ohne Torf aus und haben daher keinen rauchigen, dafür aber einen von den Fässern und der Herstellung geprägten, fruchtigeren Charakter.

BenRiach: Das Herz der Speyside

Etwas jünger als die The Glendronach-Brennerei ist die in der Speyside beheimatete Benriach Distillery, die 1898 gegründet wurde – ein rückblickend recht unglücklicher Zeitpunkt, denn nur zwei Jahre später musste sie wegen des sogenannten »Pattinson-Crashs«, der die gesamte Whisky-Industrie schwer beutelte, schließen – und zwar für eine sehr lange Zeit. Zwar blieb die Mälzerei von Benriach durchgehend aktiv und belieferte vor allem die benachbarte Longmorn Destillerie, Whisky gebrannt wurde bei Benriach aber erst wieder 1965. Immerhin sorgte der Betrieb der Mälzerei dafür, dass die Gebäude der Brennerei erhalten blieben. Bis heute sind die Malzböden der Brennerei in Betrieb, wenngleich nur saisonal und für eine begrenze Menge.

1965 gehörte die Brennerei zu Glenlivet Distillers Ltd., die bei der Wiedereröffnung großen Wert darauf legte, die ursprüngliche Stilistik von Benriach aufzugreifen. Daher kehrte man bereits 1972 zum alten Stil des Whiskybrennens zurück, bei dem auch in der Speyside (die heute vor allem für ihre ungetorften Whiskys bekannt ist) Gerste über Torfrauch gemälzt wurde. Bis heute werden daher während der »Smoke Season« bei Benriach auch getorfte Speyside-Whiskys produziert. 1985 wurde die Brennerei an Seagrams verkauft und im Zuge des Besitzerwechsels die Produktionskapazität von zwei auf vier Brennblasen erhöht. Diese sind bis heute aktiv.

Ein Grund, warum man bei Benriach aber nur wenige, sehr alte Abfüllungen findet, ist (neben der langen Schließung) die Tatsache, dass bis in die frühen 90er Jahre, die Whiskys von Benriach vor allem in Blends eingesetzt wurden. Erst 1994 stellte die Brennerei ihren ersten Single Malt vor und bis heute lässt sich die Master Blenderin Rachel Barrie von diesen frühen Abfüllungen inspirieren.

Eine weitere Besonderheit, die Benriach bis heute prägt, ist die Herstellung kleiner Chargen von dreifach destilliertem Whisky. 1998 startete man erstmals mit diesem Experiment und stellte schnell fest, dass dies den fruchtbetonten Charakter der Whiskys unterstreicht. Benriach bietet daher bis heute drei Whiskystile aus einer Brennerei: nicht rauchig, rauchig und dreifach destilliert. Anders als bei The Glendronach setzt man hier zudem auf eine große Vielfalt unterschiedlichster Fasstypen, die von amerikanischen Virgin Oak, Ex-Bourbon- und Ex-Rum-Fässern über Ex-Madeira, Ex-Marsala, Ex-Rotwein bis hin zu Ex-Sherry und Ex-Portwein-Fässern reichen. Aber auch im Herstellungsprozess finden sich einige entscheidende Unterschiede.

Eigenwillig, aber erfolgreich

Schon beim Einmaischen macht man es hier ein wenig anders als bei vielen anderen Destillerien üblich. Meist wird der Maische nur drei Mal Wasser zugefügt, um ihr den vergärbaren Zucker zu entziehen. Bei Benriach setzt man für die sogenannte »Four Water Mash« auf eine vierte Charge. Von Charge zu Charge wird dabei die Temperatur erhöht, von anfänglichen 76 °C auf schlussendlich 93 °C. Hierdurch gewinnt man besonders viel Zucker für die »Würze«, die zusammen mit dem mineralhaltigen Wasser besonders fruchtig ist. Die in 30.000 Liter fassenden Stahltanks stattfindende Fermentation dauert hier zudem zwischen 80 und 110 Stunden.

Entscheidend ist auch die Art der Destillation, denn der Beiname »Heart of Speyside« kommt bei Benriach nicht von ungefähr, immerhin verwendet man hier den größten Mittelteil aller Brennereien, d.h. der Anteil des bei der Destillation abgetrennten Vor- und Nachlaufs ist vergleichsweise gering, was für ein ausgesprochen aromatisches Destillat sorgt. Wirft man zudem einen Blick in die Warenhäuser der Brennerei, so fallen sofort die vielen bunten Fassdeckel ins Auge. Diese werten das Lager jedoch nicht nur optisch auf, sondern haben eine ganz praktische Bedeutung, bezeichnen die Farben doch die Anzahl der Vorbelegungen. Grün und Rot stehen für »First Fill«, Blau für »2nd Fill«, Dunkelrot für »3rd Fill« und Schwarz/Grau für die vierte Belegung. Benriach füllt pro Jahr trotz seiner großen stilistischen Vielfalt rund 1,6 Millionen Flaschen ab und zählt damit zu den mittelgroßen Brennereien in Schottland.

NICHTS MEHR VERPASSEN!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.